2025年7月7日に突如リリースされたAviUtl2の基本的な使い方について説明しています。画面の見方から素材の読み込み、不要な部分のカット、字幕の追加、動画の出力まで。

※beta28a時点での情報になります。

AviUtl2の導入方法はこちら↓

YouTubeなどの動画投稿サイトで再生数や収益を追い求めるのなら動画編集についての知識も合わせて学ぶといいです。

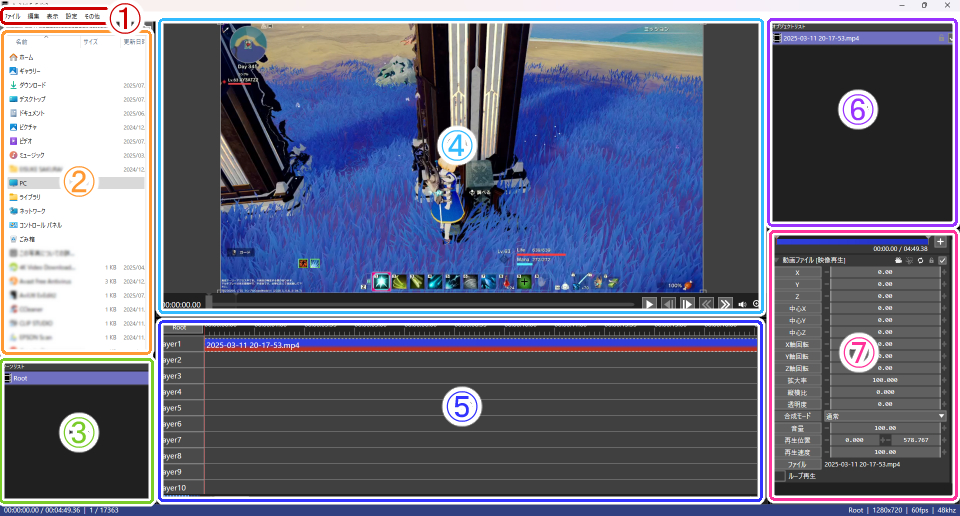

画面の見方

AviUtl2になって画面構成が大きく変化。無印のようなシンプルな見た目・拡張編集は別ウィンドウではなく他の現代の動画編集ソフトのような見た目に近くなった。

beta16版で各画面ごとにウィンドウを独立できる機能が追加。マルチディスプレイ環境の場合、プレビュー画面やレイヤー編集(旧タイムライン拡張編集)を別画面に移動させることが可能になった。独立させたい場合は各画面上で右クリック→「ウィンドウの配置」→「ウィンドウの独立」を選択する。戻したい場合は同様にして「ウィンドウの統合」を選択する。

①:メニュー

無印と同様。既存のプロジェクトを開いたり、出力したり、設定を変更したい場合はここから。

②:メディアエクスプローラー

無印にはなかった部分。今まではWindowsの方のメディアエクスプローラーから素材を探すかオブジェクト変数からファイルを指定する必要があったが、2ではここから読み込みたい動画や音声、画像を探してドラッグ&ドロップで読み込めるようになった。

③:シーンリスト

無印では拡張編集の左上にあったやつが2では独立。OBS Studioのようにシーン一覧を見れるようになり、シーンごとに解像度やフレームレートなどの設定ができるようになった。

④:プレビュー編集

ここは無印と同様。レイヤー編集で現在フレームがあるフレームの編集内容が表示される。

⑤:レイヤー編集(旧タイムライン拡張編集)

無印では拡張編集機能を入れないと表示されなかったが2では標準搭載された。クリスタなどの画像編集ソフトとは違い下のレイヤーに行くほど手前に表示されるので注意。

⑥:オブジェクトリスト

こちらも無印ではなかった部分。無印ではオブジェクトを非表示にする場合レイヤーごとに非表示にしないといけなかったが2ではここからオブジェクト単位で表示/非表示を切り替えられるようになった。

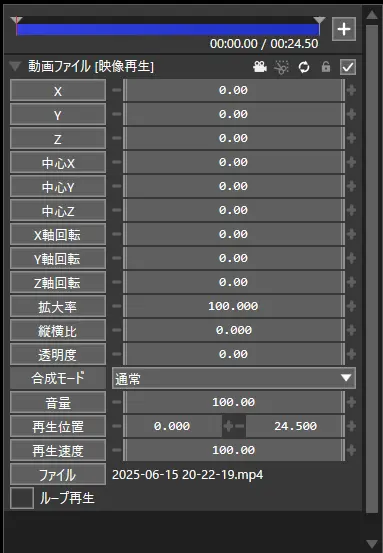

⑦:オブジェクト設定

オブジェクトの座標や拡大率、透明度などが設定できる部分。オブジェクトによって設定できるものが異なる。

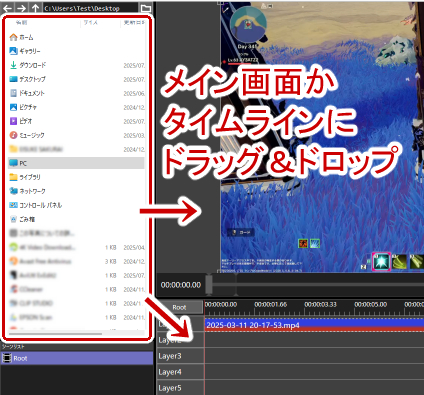

素材の読み込み

動画や音声、画像などを読み込む場合はメディアエクスプローラーから読み込ませたい素材をプレビュー編集またはレイヤー編集にドラッグ&ドロップする。

従来通りWindowsの方のメディアエクスプローラーからドラッグ&ドロップしたり、オブジェクト設定からファイルを指定しても読み込むことができる。

また無印では動画の音声は別途音声オブジェクトから読み込んで動画オブジェクトと同期させる必要があったが、2では動画を読み込むと自動で音声も読み込んでくれるようになった(上の画面のようにオブジェクトの上部が青、下部が赤になる)。

デフォルトで読み込める画像はjpg、png、bmp、gif。動画はavi、mp4。音声はwav、mp3。それ以外の拡張子を読み込みたい場合はL-SMASH Worksなどのプラグインを導入し、入力プラグインの設定から読み込ませたい拡張子を追加する。

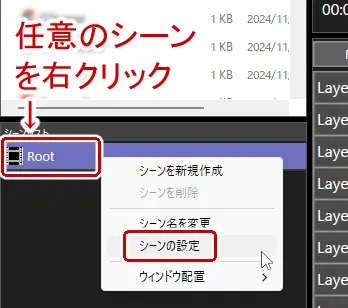

解像度やフレーム数の変更

無印とは違い新規プロジェクト作成時のみでなくシーンリストから解像度やフレーム数をいつでも変更できるようになった。

解像度やフレーム数の変更をしたい場合、シーンリストから現在選択中のシーンを右クリックして「シーンの設定」を選択する。

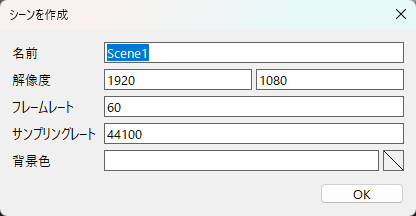

解像度やフレーム数を変更する。beta28a時点では背景色の指定もできるようになった。

不要な部分のカット

素材となる動画はたいてい間延びしてしまったりNGシーンなどが含まれている。そのまま使うとテンポが悪かったり構成が崩れるため不要な部分のカットは欠かせない。

不要な部分のカットをする方法はこちらの記事にまとめました。

字幕を入れる

こちらの記事にまとめました。

画像の挿入と編集をする

画像を挿入方法は上の素材の読み込みの部分で説明した通りだが挿入後の編集を詳しく知りたいならこちらの記事にて。

再生速度を変える

一時停止して説明を入れたり、スローにして視聴者の注目を集めたいときに。以下の記事にまとめました。

音量調整をする

動画・音声が想像より大きい/小さいので聞き取りにくい、フェードをかけたいといった場合に。以下の記事にまとめました。

編集内容の保存

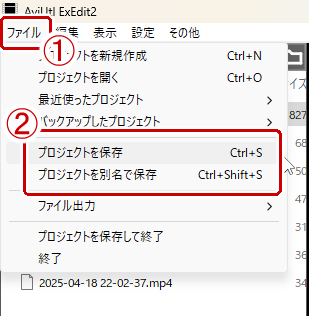

編集内容を保存するときは上のメニューから「ファイル」→「プロジェクトを保存」もしくは「プロジェクトを別名で保存」を選択する。

また2では「Ctrlキー」+「Sキー」でも保存できるようになった(無印ではエンコードのショートカットキーだった)。

出力する

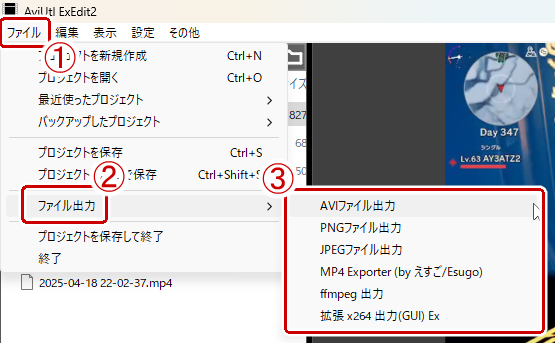

上のメニューから「ファイル」→「ファイル出力」を選び、任意の出力形式を選択する。無圧縮で出力したい場合は「AVIファイル出力」を、MP4で出力したい場合は「MP4 Exporter」か「拡張x264出力」を選択する(どちらも専用のプラグインが必要)。

MP4 Exporterの場合

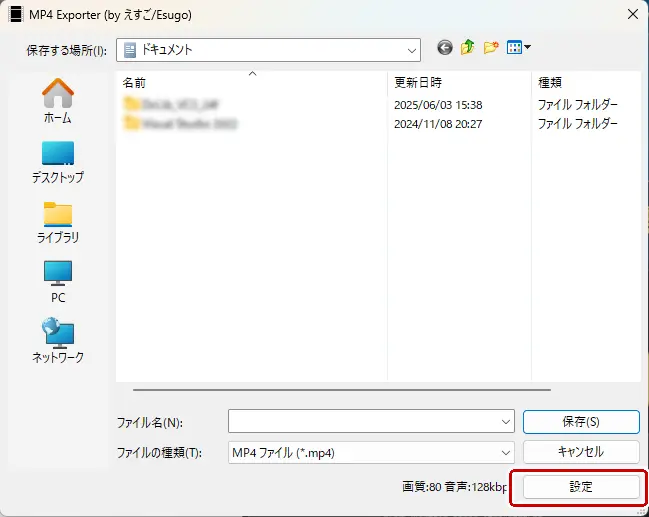

MP4 Exporterの場合、まずMP4 Exporterの設定をする。

出力設定を行う。画質はデフォルトの「画質指定 80」、出力動画のフレームレートを指定する(60fpsで編集しているなら60)。音声ビットレートはこだわりがなければ128kbpsのままでOK。設定が終わったら「保存」を選択する。

あとは出力ファイルの名前を入力して出力を行う。

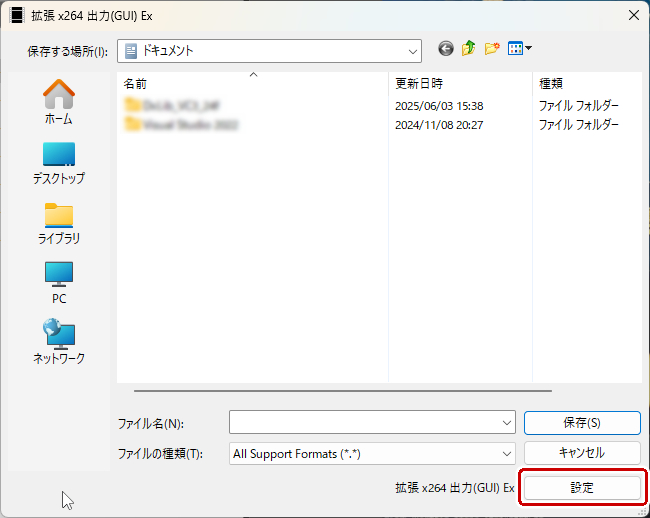

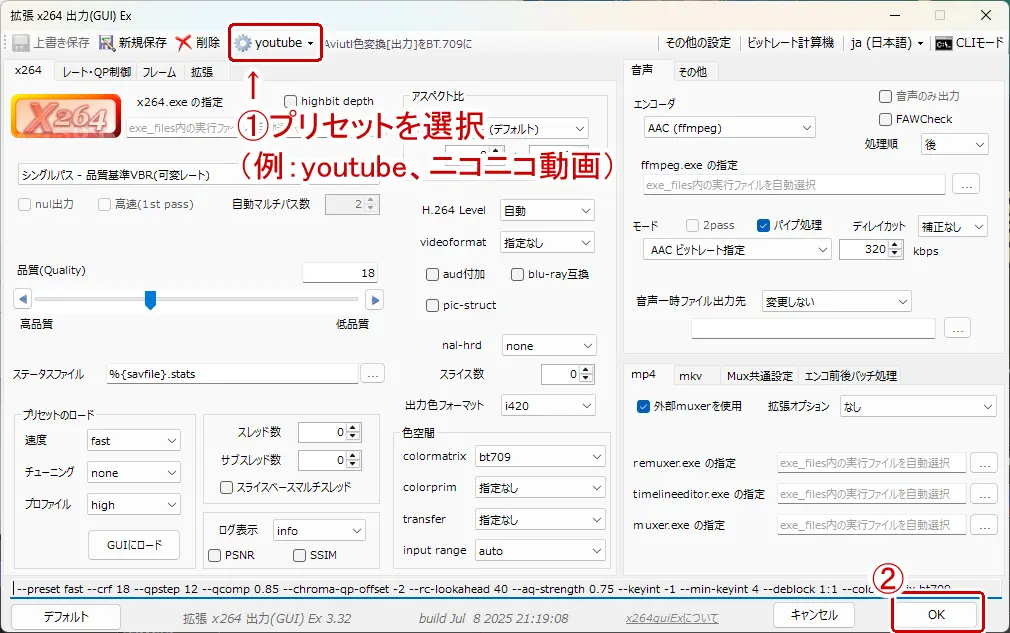

拡張x264出力

拡張x264出力の場合もまず出力の設定を行う。

いろいろと細かい設定画面が出てくるが、上のメニューから歯車マークの部分をクリックして用意されたプリセットから任意のプリセットを選択する。YouTubeなら「youtube」、ニコニコ動画なら「ニコニコ動画」。プリセットを選んだら「OK」をクリックする。

あとは出力ファイルの名前を入力して出力を行う。

コメント